Massimo Conti: Occhi azzurri e piedi alla rovescia

Dalla mascherina imposta dal Covid, spuntano due occhi grigi come la nebbia, quella che spesso aleggia nella campagna lungo il Po dove Massimo, a cinque anni, scorrazzava sul trattore cingolato. “Stringevo come un matto le due leve ai fianchi del sedile” “Capisco che ti tenessi ben stretto: se da una parte ti faceva impazzire di gioia a quell’età guidare un trattore enorme, dall’altra chissà che strizza, no?” “Ma no: le leve servivano a guidare una bestia di tal fatta” “Ma come? Non c’era il volante?” “Macché! Vedo che tu di trattori non te ne intendi granché, eh?” Ecco io da militare, modestamente, guidavo i pullman ed i camion” “I carri armati no, eh?” “No, quelli mi mancano” “Appunto: i mezzi cingolati per poter girare a destra o a sinistra, devono fare perno sul cingolo corrispondente” “Cioè?” “Agiscono come freni. Bloccando un cingolo, permettono la curva da quella parte” “Ah, ora capisco. Chissà che divertimento!” “Si, si; mi divertivo un sacco. Però ogni volta che azionavo una leva, mi trovavo a sedere per terra” “Ma no! E come mai?” “Perché quel tipo di freno lì fa letteralmente inchiodare la macchina” “E allora? Non capisco” “Hai presente quanto è alto un bambino di cinque anni?” “Ah, ora ci sono arrivato. Avevi le gambine sospese per aria” “Eh già. Sicché ogni volta che frenavo, badabum cascavo giù dal sedile”.

I giochi dell’infanzia: in campagna guidavamo il trattore

Chissà che fatica tornare ad appollaiarsi ancora sul sedile e ricascare giù ogni volta che Massimo doveva far curvare il suo trattore. D’altra parte quelli erano i giochi e le avventure che i bambini di quella età, in campagna, dove le loro famiglie vivevano e lavoravano, avevano a disposizione. Noi ragazzi di città ci sfidavamo in infiniti inseguimenti coi tappini delle bibite e delle bottiglie d’acqua che andavamo a chiedere ai tanti bar della zona in cui abitavamo. Poi a queste coperture meglio conservate, quelle cioè che nell’apertura non si erano troppo stortate, a queste con un coltellino toglievamo il sughero e sulla latta mettevamo un grumo di qualcosa che appesantisse il tappo e con qualche goccia di colla ci attaccavamo le facce dei ciclisti dell’epoca. Van Loy, Altig, Poblet, Darrigade fra i velocisti; Bahamontes, Gaul, Massignan e Battistin fra gli scalatori, Nencini, De Filippis, Carpano e Baldini fra gli italiani più amati.

Così ognuno di noi si immedesimava in uno di questi corridori in lunghissime gare, consumate ginocchioni sui marciapiedi delle piazzette che, a metà degli anni ’50 non erano per nulla invase dal traffico che poi prenderà il sopravvento, cacciando, fra l’altro, i bambini dalle strade.

Non erano giocattoli, ma strumenti di lavoro

“Chissà in che condizioni vi riducevate le ginocchia, eh?” “Te lo immagini? Quando tornavamo a casa per cena avevamo le gambe nere, sudice lerce. Ma anche le mani e poi, com’è naturale, i visi perché ci passavamo le mani sporche sulla faccia per levarci il sudore dagli occhi, prima di qualche tiro impegnativo”. “Certo che alla tua epoca eravate quasi agli albori della civiltà” Questa affermazione di Massimo fatta con nemmeno un lampo di malizia negli occhi chiari, mi rimette in carreggiata: il signore che ho di fronte è sì una persona matura ma perlomeno di una quindicina d’anni più giovane di me. Le sue esperienze di bambino non hanno nulla a che fare con le mie. Mi sono lasciato prendere dai miei ricordi quando stavo visualizzando Massimo che si sporgeva dal trattore e quasi galleggiava con quell’enorme barcone nella campagna sconnessa, dove appunto, dato il terreno cedevole, talvolta addirittura quasi liquido, servono i cingoli per poter procedere e non le ruote. Sicché abbozzo e fingendo noncuranza gli chiedo altri ragguagli su quell’immenso parco giochi della sua infanzia. “Vedi – mi fa, continuando a guardarmi benevolo – non erano dei giocattoli quelli su cui noi passavamo il tempo. Erano strumenti di lavoro. Agli occhi di un bambino, puoi capirlo, parevano assai divertenti, a quelli di un adulto acquisivano la consistenza di quello che in effetti erano: strumenti faticosi ed impegnativi di cui servirsi per lavorare la terra”. “I motori hanno da sempre esercitato un fascino incredibile sui bambini, vero?” provo a svicolare da questa considerazione severa e razionale di Massimo che spenge un po’ quell’aria romantica dei ricordi fanciulleschi che io m’ero provato ad evocare.

Dai trattori ai motori all’ortopedia

“Certo. Ho sempre mantenuto una grande passione per i motori. Da giovanotto, e poi da adulto ho guidato delle motociclette davvero brillanti e potenti, ricche d’adrenalina” “E adesso? Non vai più in moto?” “Ci vado ancora, certo. Il cuore che allora mi guidava nella scelta di bolidi fiammanti, più tardi, con l’arrivo della famiglia, m’ha indotto a scegliere di mantenere il brivido, riducendo però, se non addirittura azzerando il rischio e comunque minimizzandolo, andando ancora oggi in giro su moto da cross e da regolarità” “Capisco, cadere da questi tipi di motociclette è sempre possibile, ma per fortuna, gli eventuali danni che ci si procura sono davvero piccini. E poi comunque tu sei un ortopedico e sai come porre riparo a qualche guaio di questi, no?” Il lieve silenzio che segue da parte di Massimo fa capire che ha compreso il mio sforzo di uscire dal terreno sdrucciolevole dei ricordi del tempo che fu per raggiungere altre, più solide consistenze da ascoltare per farne il solo oggetto della narrazione.

Un mestiere che si imparava sul campo

“Ma come si diventa ortopedici?” “Si comincia dall’inizio. Trent’anni fa, che te lo dico a fare, il mondo era diverso. Profondamente diverso rispetto ad oggi” “Per esempio?” “Ieri bastava, si fa per dire, un corso, complesso, lungo, articolato quanto vuoi ma c’era più pratica che grammatica” “Oggi invece?” “Eh, oggi c’è un vero e proprio corso di laurea. D’altra parte è anche necessario garantire il massimo grado di autonomia ad un paziente che abbia bisogno di protesi e di ausili terapeutici correttivi e di sostegno” “Questo però pone voi ortopedici in una posizione, come dire, più legittimata ed autorevole nei confronti dei medici, no?” “Certamente la subordinazione che poteva esserci in passato oggi s’è attenuata. Al medico, va da sé, spetta la diagnosi sul paziente. A noi compete realizzare quell’attrezzatura più idonea, adattandola al bisogno individuale” “E tu ti sei è specializzato in protesi?” “Si ma in particolar modo sull’ortesi” “Puoi spiegarmi meglio?” “L’ortesi corregge una funzione difettosa degli arti …. ““E la protesi invece sostituisce un arto che manca. Certo ora ho capito”

Si comincia con la scuola lavoro alle Officine Ortopediche Rizzoli

“E quindi tu t’avvii a diventare ortopedico a che età?” “Io avevo finito la terza media, non avevo molta voglia di continuare a studiare” “Quali prospettive ti si presentavano, proseguendo gli studi?” “Avrei potuto fare l’Istituto tecnico, ma l’idea non mi sconfinferava troppo” “Come mai?” “Perché grazie alla scuola, se avessi seguitato, mi chiedevo, quale futuro sarei riuscito a costruirmi? E poi c’è un’altra cosa: Avevo due fratelli che lavoravano già in un calzaturificio” “Quindi t’è sembrato d’intravedere qualche prospettiva probabilmente più interessante?” “Anche: c’era poi una grande scuola in questo settore” “Alludi alle Officine Ortopediche Rizzoli?” “Certamente: all’epoca avevo 15 anni e mi sembrava un’opportunità interessante da cogliere”

“Come funzionava quella scuola?” “Funzionava così: primo pomeriggio due, tre ore di studio; verso sera pratica nell’officina Rizzoli” “E la mattina vacanza?” “Ma che dici? La mattina ciascuno di noi lavorava. Questa era una scuola di supporto a chi lavorava già. In aula eravamo in una decina, tutti adulti, tutti lavoratori; di altri, giovani come me, ce n’era solo un altro paio” Una gioventù che si confronta ben presto col mondo degli adulti, con le responsabilità, i problemi e gli impegni; insomma, con le cose serie. Ecco, questo è Massimo: un uomo che è diventato presto tale, lasciando in fretta il mondo ovattato dei ragazzi.

Fino al 2014 il lavoro come dipendente

“E poi mi stavi dicendo che i tuoi fratelli si erano impiegati in un calzaturificio. E’ così, no?” “Il titolare dell’azienda calzaturiera con cui i miei fratelli collaboravano, invita anche me a partecipare all’iniziativa. Ciò piano piano m’appassiona” “Ecco quindi che lo studio ti sembra finalmente finalizzato” “Proprio così. Qui studio cose interessanti in sé, ma che soprattutto sono applicabili, trasferibili. Così quando dopo tre anni di questo studio, a 19 anni, mi diplomo, a 19 anni e mezzo lavoro. E lavoro come dipendente per oltre 24 anni: dal 1990 al 2014”. Massimo a cinque anni ogni volta che doveva girare scivolava dal sedile del trattore, con gli occhi immersi nel verde della campagna circostante, solcandola con quella macchina enorme che, appoggiata sui cingoli procedeva come una nave nell’oceano dai confini sconfinati. In quell’epoca e in quel contesto le persone apparivano a Massimo molto probabilmente di rado e alquanto sparute, ora, da questo momento sono proprio le persone che diventano il focus di tutta la sua vita.

“La pensione? Neanche a pensarci: mi metto in proprio”

“Però oggi sei qui. Pensavi di andare in pensione e poi, che è successo? Ti sei pentito?” “Macché. Non avevo propria nessuna voglia di andare in pensione. Quando si è giovani si lavora e non si fanno troppe domande. Poi, piano piano, col tempo, cominci a vedere che c’è anche un’altra realtà. E si fa strada in me la voglia di mettere in piedi qualcosa di mio. Per di più negli ultimi anni non mi trovo più in sintonia con i miei datori di lavoro. Così dopo quasi 25 anni in cui di fronte ad ogni cliente io ci ho sempre messo la faccia, scopro che non sono una persona disposta a cedere a compromessi, ad accettare delle cose che non valorizzino fino in fondo il mio lavoro. Per me al centro di tutto c’è il mio cliente: che lavori sotto padrone o per me da solo, non cambia nulla. E’ il cliente la persona alla quale dedico tutta la mia attenzione” “E non trovi più coerenza in quell’azienda?” “Ho deciso che dopo 25 anni vale la pena io metta a frutto tutte quelle competenze che sono riuscito a farmi per aiutare, nel modo che ritengo migliore e più efficace il cliente”

Nel piede, un mondo. Parola di ortopedico

“Parliamo allora delle tue competenze. Quali sono quelle più rilevanti?” “Sono specializzato nel piede” “Perbacco. È un arto complesso come dicono?” “Di sicuro ci è indispensabile per stare ritti, camminare. Solo se i piedi sono belli saldi possiamo sentirci liberi di andare dappertutto e, la metafora è forte, no? Si dice che quello lì, per quanto giovane sia ‘Sta in piedi da solo’; ‘E’ capace di andare avanti grazie alle proprie gambe e basta’ (e le gambe, scusa eh, dov’è che terminano?). Con ciò si vuol far capire al proprio interlocutore quanto quella persona lì si possa sentire del tutto libera, indipendente e non troppo limitata dal regime di vincoli. Ti ricordi da bambino che sforzo è stato imparare a camminare?” “Francamente no. Ma ricordo con grandissima emozione quando hanno imparato a camminare da sole le mie bambine” “Fantastico. A quel punto le tue figlie erano in condizioni di conquistare il mondo” “All’inizio per la verità si son conquistate solo dei gran bozzi in testa ….. Urtavano dappertutto e cadevano ogni due per tre” “E’ proprio questo quello che intendo dire: grazie alla capacità di poggiare un piede dopo l’altro si sono guadagnate la libertà di esplorare, toccare, capire ed imparare il mondo in cui erano immerse” “Hai ragione. Il nostro primo motore verso la libertà sono proprio i piedi! Incredibile” “Vedi bene che ci sono anche implicazioni psicologiche. Avere ciascuno dei propri arti energico ed in condizione di svolgere il compito per cui è stato programmato, è indispensabile per mantenere il nostro benessere nel miglior equilibrio. Poi c’è anche da considerare un’altra cosa. Il piede è un arto davvero complesso: con la mano ha il numero più elevato di ossa. Quindi è interessantissimo studiarlo” “Quindi in pratica che fai?” “Realizzo plantari, e all’occorrenza anche calzature su misura”

Le chiavi per un plantare perfetto: postura e sguardo

“Per fare un plantare da dove si parte?” “Dalla postura, da un esame obiettivo, da uno sguardo prolungato all’intera persona” “Ma dai? Come fai, guardandomi in faccia a dire se ho bisogno di un plantare o no?” “Mi piacciono gli scettici. Lo sai no? che il nostro corpo, quando è ben equilibrato, presenta una simmetria assoluta?” “Vuoi dirmi che ti ispiri a Leonardo per fare i plantari?” “Perché no? Se la persona presenta evidenti disimmetrie è possibile abbia bisogno del nostro intervento” “E quindi tu esamini la persona da in piedi, suppongo” “Certamente. Guardo la simmetria degli occhi, poi delle spalle, delle ginocchia ecc… ecc ..” “Ma ti servi soltanto di questo esame?” “Se necessario posso utilizzare anche pedane baropodometriche” “Questo lo so: mi hanno fatto salire su una pedana una volta e hanno calcolato, così m’han detto, la dinamica del centro di pressione. Poi mi hanno fatto camminare su questa superficie e così chi mi esaminava ha potuto stabilire il mio appoggio plantare in movimento e non solo in una posizione di equilibrio statico”

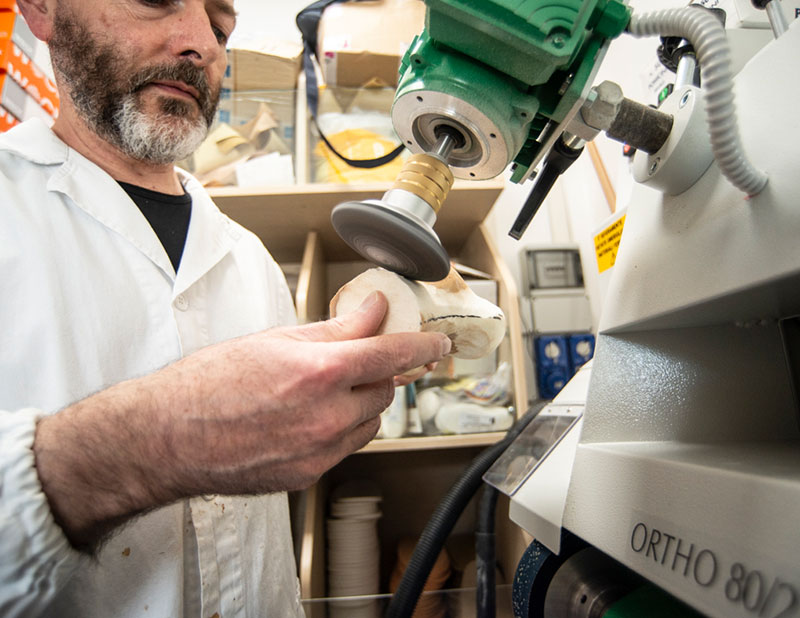

La tecnologia aiuta, ma la manualità di più

“Immagino che tu sarai andato a fare quell’esame perché sentivi qualche dolorino, qualche fastidio, no?” “Si, certo” “Ecco, io faccio lo stesso. Faccio domande al mio cliente per capire se ha dolenzie e quali, in quali parti” “Insomma, una vera e propria ricerca approfondita” “Esattamente. Così scopro che nel 90% dei casi l’indagine rivela che tutto quello di cui hanno bisogno chi rientra in questa percentuale, è un semplice plantare” “Semplice dici! Non è mica poi una cosina così scontata” “Appunto. Per questo occorre studiare bene la situazione, esaminandola sotto ogni aspetto. Intendevo solo dire che solo i casi più gravi hanno bisogno invece di calzature su misura” “Nel tuo mestiere, è cambiata tantissimo la tecnologia?” “Si è vero, ma solo in parte. Certo dalle forme di sughero si è poi passati a materiali termoformabili per arrivare oggi alla schiuma di lattice. Ma la tecnologia non basta. La manualità è ancora oggi indispensabile e necessaria. Sono i giovani che maneggiano bene la tecnologia ma l’esperienza ce l’ha chi ha 50 – 60 anni. Questa esperienza qui soltanto mette in condizione l’ortopedico di fare un eccellente lavoro manuale. La tecnologia non arriva a questi livelli di raffinatezza e di efficacia. La nostra manualità è data dalla storia che abbiamo sulle spalle. Solo grazie a questa competenza pratica siamo capaci anche di innovare, apportare cambiamenti, inserire nelle nostre procedure nuovi spunti. Per questo un tecnico ortopedico vivrà per sempre, mentre le macchine diventano obsolete. Noi no. Noi, se solo vogliamo, possiamo, metaforicamente s’intende, non invecchiare mai, rinnovandoci sempre”

Il consiglio: indossate sempre scarpe con un pochino di tacco

“Interessanti queste tue considerazioni. Ma se la tecnologia non fa il lavoro bene come fa invece il lavoro manuale, perché te ne servi?” “La differenza fra un professionista e un operatore non qualificato sta appunto nel mantenere la propria preparazione costantemente aggiornata. Solo chi ha la competenza può scegliere se agire una metodologia o un’altra” “C’è qualche principio fondamentale a cui tu fai riferimento costante?” “Certo. A tutti raccomando sempre l’importanza di indossare scarpe che abbiano un pochino di tacco” “Come mai?” “Il peso del corpo si si distribuisce meglio: parte sul metatarso e parte sul tacco”

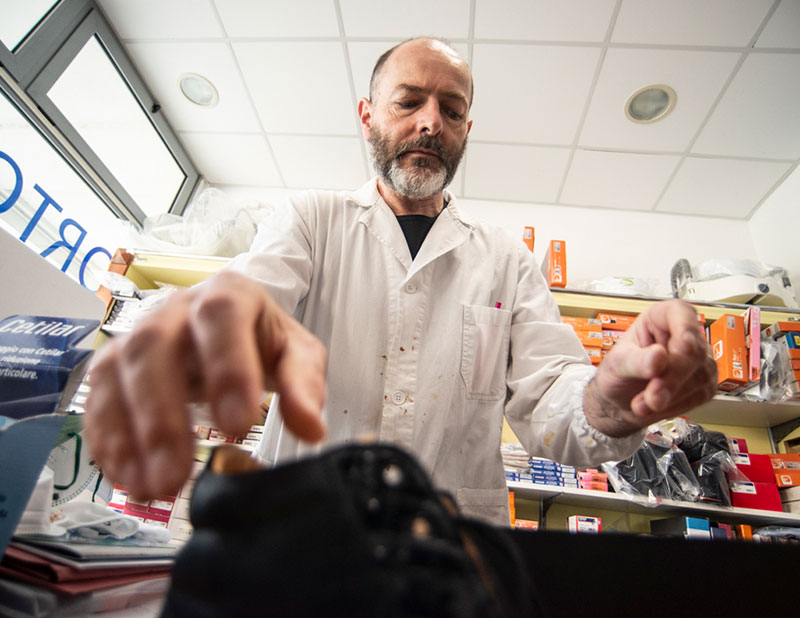

“Lavori sempre e solo su misura?” “Se mi chiedi se puoi comprare un plantare per posta ti dico che puoi farlo, ma poi non venire da me a lamentarti se quelle soluzioni non hanno funzionato” “Capisco: per te lo standard rappresenta la personalizzazione estrema riservata ad ogni cliente” “Certo, dalla misura del piede, elaboro il progetto, con misure precise che servono a realizzare la forma del piede in plastica. Su questa forma io posso costruire il plantare” “Capisco. Insomma, sei uno degli ultimi artigiani irriducibili. Il tuo motto è “Per prima cosa puntare sempre ed esclusivamente alla soddisfazione del cliente” “E qual è il segreto per far ciò?” “Dimmelo tu” “Osservare, analizzare, ipotizzare e spiegare nei dettagli al cliente tutta la procedura”

Il plantare: occhio alla destra e alla sinistra…

Sto uscendo dall’ortopedia, soddisfatto di aver incontrato un professionista straordinario quando, quasi travolgendomi entra un cliente scalmanato, agitato, irruente. “Massimo, lei m’ha salvato” “Buongiorno, come sta?” “E me lo chiede? Rinato! Sono rinato. Per piacere mi faccia subito un altro paio di questi meravigliosi plantari. Ma che dico? Altre due paia. E presto eh, mi raccomando” “Sono proprio contento che sia rimasto soddisfatto” “Soddisfatto? Beatificato, vorrà dire” Poi questo cliente scoppiettante mi vede e mi fa: “E’ venuto anche lei per i plantari?” Non ascolta nemmeno la mia risposta e ripiglia deciso “Me l’avevano consigliato sa, me l’avevano detto in tanti quant’era bravo, preciso, addirittura pignolo nel prendere le misure, nell’analizzare poi insieme a me come sarebbe venuto il supporto, nel farmelo provare … Guardi questo signor ortopedico è un artista, è un campione! Un vero e proprio esempio per la sua categoria” conclude sorridendo a tutti i denti. Massimo a un certo punto tiene i due plantari estratti dalle scarpe del cliente. Fa la faccia un po’ confusa. Sembra perplesso. Poi chiede al cliente: “Ma … scusi, stamattina si è messo i plantari un po’ di corsa?” “Perché mi dice questo?” “Mi risponda per piacere, è importante!” “Da quindici giorni li porto e da quindici giorni vivo una vita di piacere e goduria nel camminare” “Ma li ha messi sempre in questo modo?” “Sì, assolutamente si, come lei mi ha insegnato” “Cioè, il destro a sinistra e il sinistro a destra? “Certo.” “Bene. Vuol dire che da quindici giorni lei li porta alla rovescia”